今回の記事では、「自宅でできるプレピラティス-巻き肩編」について記事を書かせていただきます。

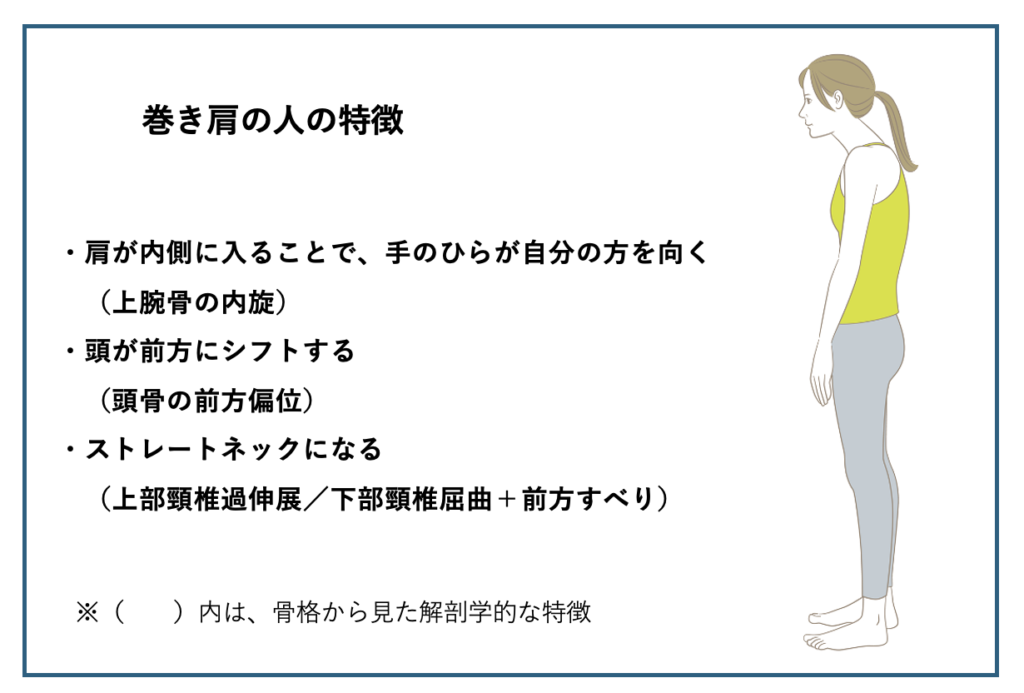

「巻き肩」というのは、医科学的に使用される用語ではありませんが、一般的に以下のような特徴の人のことを指します。

上記のように、ほぼほぼ猫背と同義であり、「頭部の前方シフト」や「ストレートネック」を併発しているケースがほとんどですが、特に「肩が内側に入っている」という特徴が強調されます。

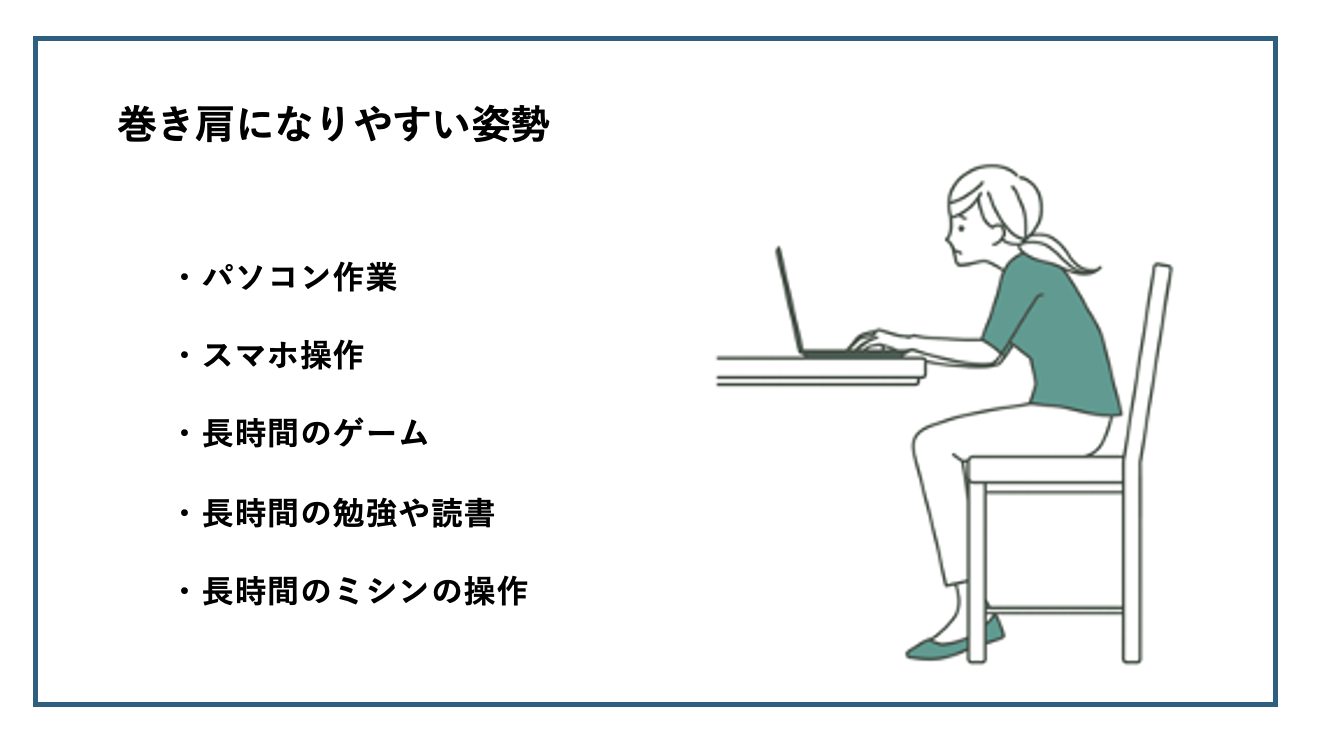

巻き肩自体は、おそらく「産業革命」以後の工場での座り仕事が増加してから増えた姿勢であることが推測されますが、現代では、パソコン・スマホ・ゲームを長時間することで起きやすい不良姿勢と言えます。

巻き肩の姿勢は「自信がなさそうに見える」「バストが垂れて見える」というような見た目の問題から、「首こり・肩こり・腰痛」のような不定愁訴の問題が起きます。

その対策として、今回は3つのプレピラティス的なエクササイズをご紹介します。

なお、こちらのトピック記事では、「なぜ、紹介している動画が巻き肩の改善につながるのか?」ということを知りたい方向けの記事ですので、「あまり深く考えず、巻き肩を改善したい!」ということであれば、以下の動画を実践していただくだけで大丈夫ですのでご安心ください。

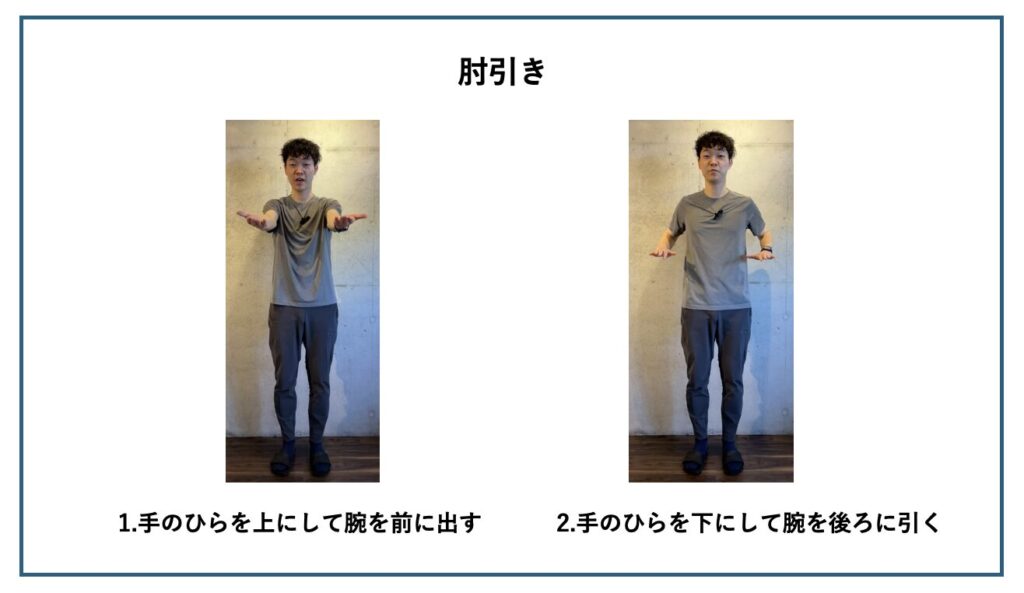

1. 肘引き(1セット10回)

1種目は「肘引き」です。

手のひらを上にして腕を前に出し、手のひらを下にして腕を後ろに引く。この動作を「1、2」のリズムで動かしてきます。

動画では、「鎖骨」にポイントを絞って解説していますが、実際には腕を前に出しているときは「上腕骨」が外旋し、腕を後ろに引いている時には「上腕骨」が内旋します。

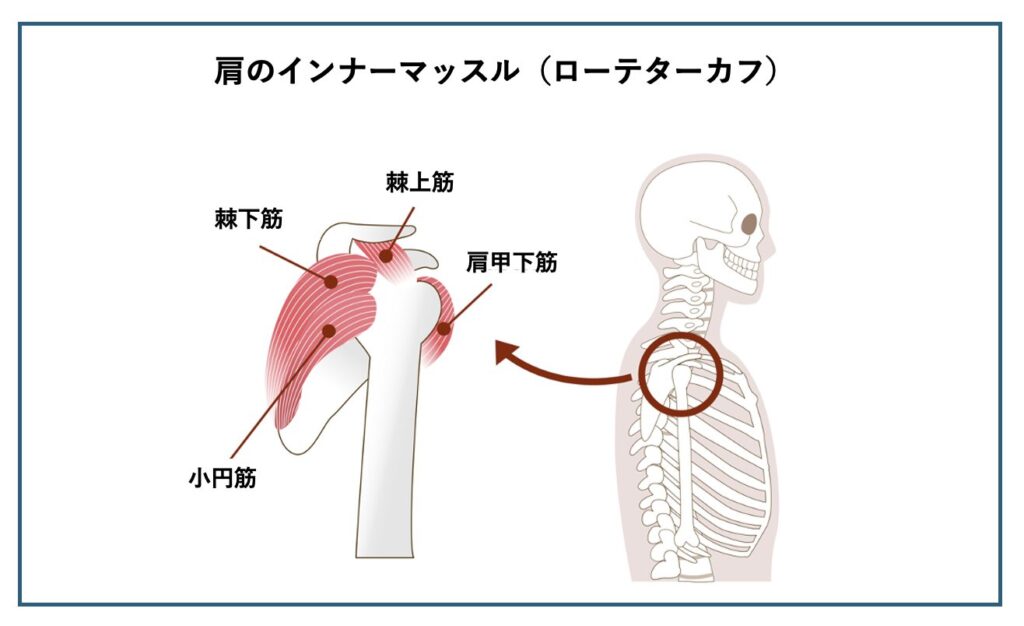

「上腕骨」が内外旋することで、肩にあるインナーマッスル(ローテターカフ)が活性化します。

なお、巻き肩姿勢の人が、なんの予備知識もなく、腕立て伏せやベンチプレスなどをすると、「大胸筋は肩を内旋させる作用があり、巻き肩を強調してしまう筋肉」ですので、不良姿勢を悪化させてしまうリスクがあります。

紹介した動画内では、「上腕骨(肩)意識」よりも「鎖骨意識」の方が、力が抜けた動きを引き出しやすいため、あえて「鎖骨」に焦点を当てて解説をさせていただきました。

限られた時間内の動画ですので、トピックで解説の補強をしております。

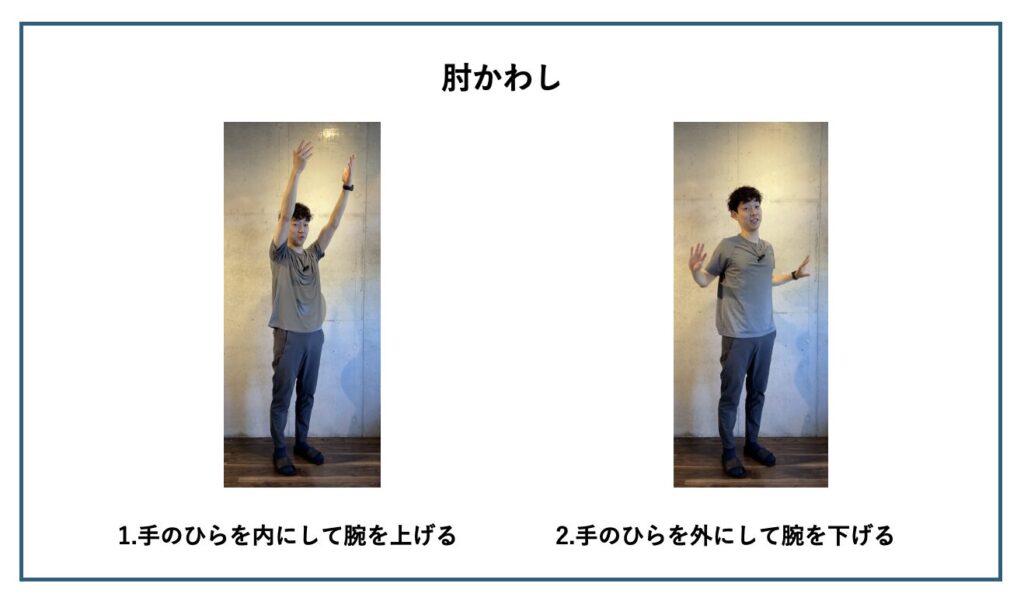

2. 肘かわし(1セット10回)

2種目目は肘かわしです。

手のひらは内側にして頭上に挙げて、その後、手のひらを外側にしながら腕を下ろして、肘を曲げる。肘引きと同様に「1、2」のリズムで動かしていきます。

こちらも、鎖骨を軽く意識しつつ(動きに慣れてくれば、意識しなくても良い)動かすことで、肘引きが「鎖骨の前後運動や肩甲骨の内外転」という動きだったのに対し、肘かわしは「鎖骨の上下運動や肩甲骨の上方回旋や下方回旋」という動きが伴います。

同時に、前述した「上腕骨の内外旋」という動きも入り、ローテターカフの活性化や、肩甲骨や鎖骨に関わる筋肉全体の活性度も高まります。

例えば、マシントレーニングにショルダープレスというトレーニングがあります。

肩周りのアウターマッスルを鍛えたり、筋肉を大きくする効果がありますが、「肘かわし」と比べて上腕骨の内外旋の動きが少ないため、このトレーニングだけだとローテターカフが十分働きません。

また実際には、胸椎の屈曲・伸展という動作が緩やかに入っています。

腕を上げた時に胸椎が屈曲し、腕を下げた時に胸椎が伸展される。

それが、自然体でできるのが、こちらのエクササイズの良いところ。

上記の肘引きや肘かわしは、いわゆる「プレピラティス」や「筋力トレーニング前の準備運動」としても最適なエクササイズです。

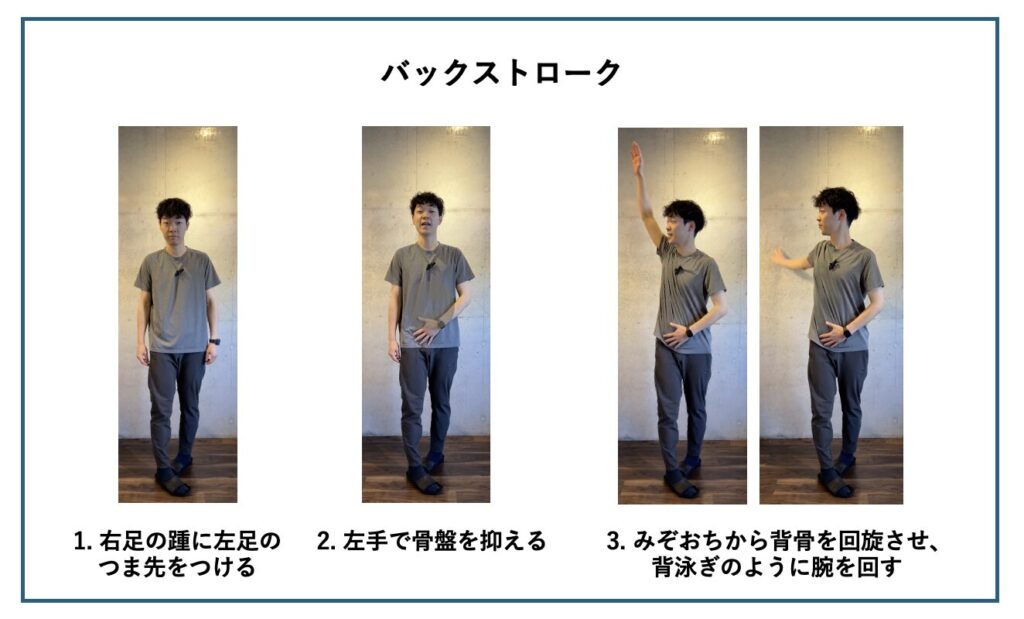

3. バックストローク(1セット左右5回ずつ)

最後は、バックストロークです。背泳ぎという意味ですね。

まずは、右足の踵に左足のつま先をつけます。股関節の内旋状態を作り、骨盤が回旋しにくい体制をとります。

次に、左手で骨盤を押さえます。

この状態で、みぞおちから背骨を右方向に回旋し、同時に背泳ぎのように腕を回していきましょう。

1種目目の肘引き、2種目目の肘かわしで活性化した、腕の「ぶん回し運動」をしつつ、背骨の回旋も加えていきます。

巻き肩の方は、背骨周りもガチガチになっている方がほとんどです。

1種目、2種目で軽い胸椎の屈曲・伸展という動きをおこなったあとに、回旋運動をすることで、いきなりバックストロークを実施するよりも無理のない動きを導き出すことができます。

背骨を回旋させながら腕を回すことで、よりダイナミックに肩を開く動作が可能となります。

また、腰回りの緊張を取ることができるので、巻き肩が原因のひとつになっている腰痛の改善も期待できます。

片方のエクササイズを終えたら、反対側も実施しましょう。

このエクササイズは、立ってできるピラティスマシンであるコアアラインの「バックストローク」の上半身に対するアプローチと非常に似ています。

肘引きと肘かわしより、少し難易度が高いですが、スタジオのマシンピラティスと近い効果が得られますので、ぜひチャレンジしてみてください。

これら1セットを合計3セット。続けていただくことで、ご自宅でも巻き肩は解消されていきます。

前半2種目のエクササイズは、三軒茶屋スタジオや仙台泉スタジオで指導が多い「やまおく体操」をもとに、最後のエクササイズは、ピラティスエクササイズをアレンジした動きとなっています。

ぜひ、プレピラティスとしてご活用ください。

ピラティススタジオBB

関連動画

【解説】肩こりと僧帽筋上部のストレッチ

※肩甲骨周りの筋肉の解説やストレッチ法の紹介をしています

【マジックサークル】「シェイブザヘッド」のポイント解説

※シェイブザヘッドの前に、本日の3種目に取り組むのも良いです