ピラティスのプロップ(小道具)として使用されるマジックサークル。

資格団体によっては「ピラティス・リング」と呼ばれることもありますが、国際的なピラティス資格の統一機構であるNPCP(National Pilates Certification Program)のスタディ・ガイドでは、「マジック・サークル」で統一されています。

ピラティス・メソッドの創始者であるジョセフ・H・ピラティスは、以下のように金属製のリングに赤いゴムの取手をつけた「マジックサークル」でレッスンをしていました。

現在は、サークル部分が折れても怪我をしないようにカバーがされ、外側だけではなく内側にも取手があるタイプのマジックサークルが、最も普及しています。

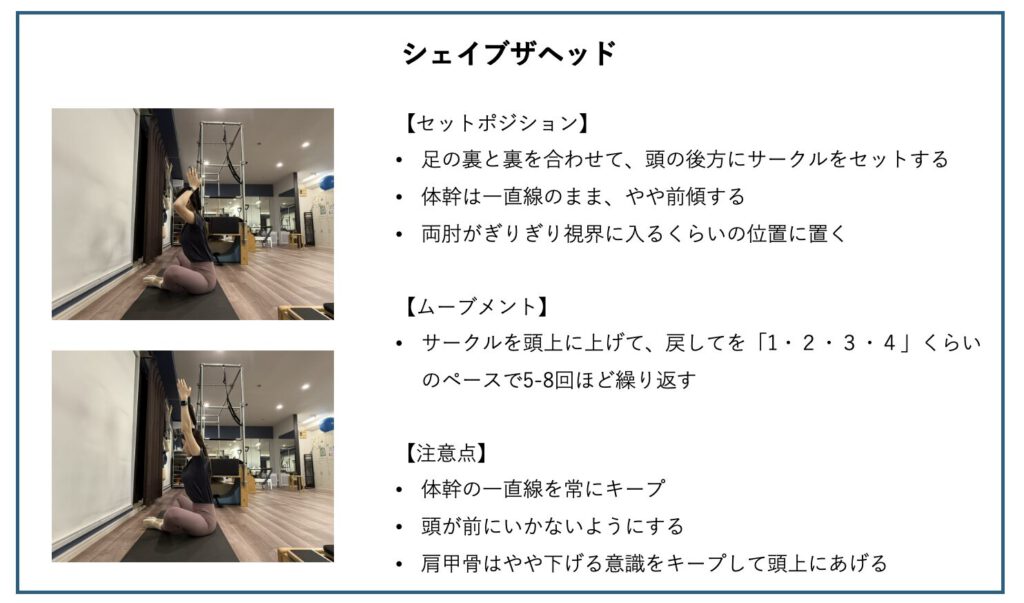

さて、前回の記事では、「僧帽筋上部のストレッチ」を紹介しましたが、後半に「シェイブザヘッド」というエクササイズを紹介しました。

今回は、その「シェイブザヘッド」を深掘りしつつ、ピラティススタジオBBでは実際にどのような指導をしているのか、ご紹介します。

シェイブ ザ ヘッドの概要は以下の通りです。

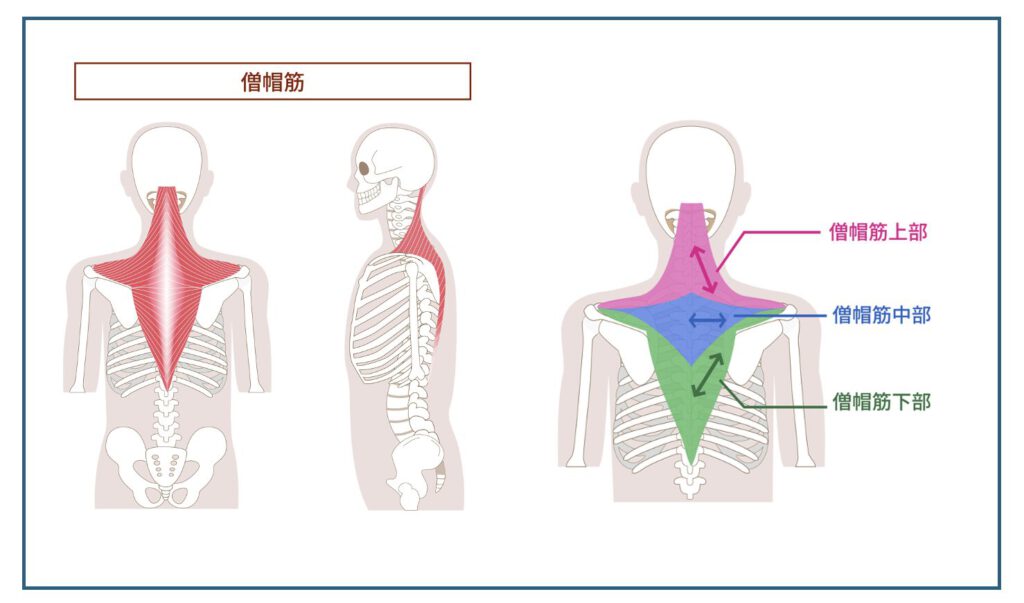

正しく実施すると、特に僧帽筋の下部あたりがかなり使われるのを感じることができます。

僧帽筋下部は、下図の緑色の部分ですが、日常生活や他のエクササイズなどではなかなか効く感じを得にくい部位でもあります。

改めて、前々回の記事の復習です。

僧帽筋は、筋繊維の方向に従って、上部・中部・下部の3つの部位に分けることができます。

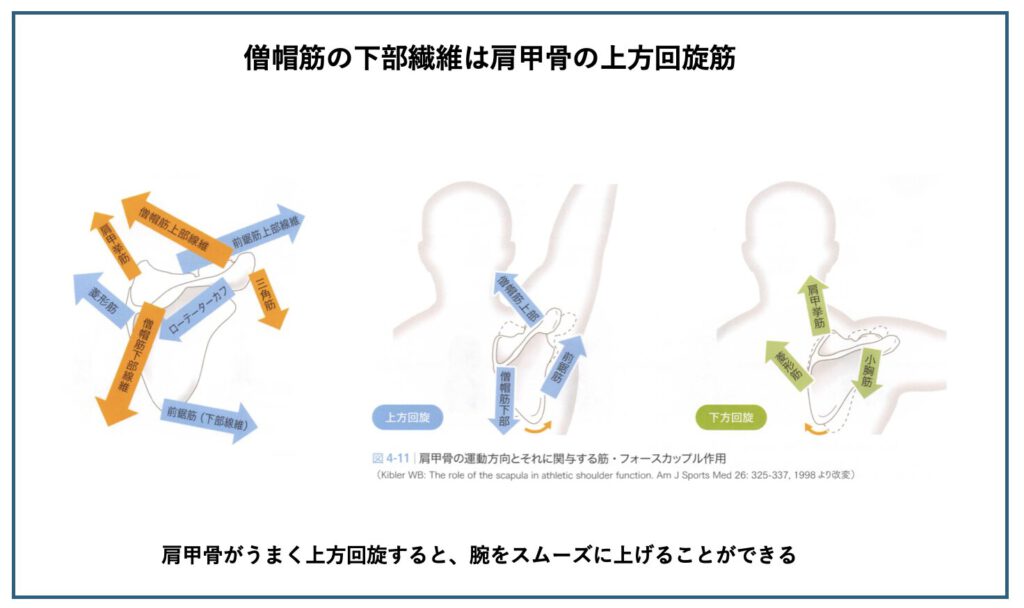

腕を横から真上に上げる際には、180度上がるわけですが、大まかに「肩甲骨が60度、上腕骨(肩関節)が120度」関与します。

解剖学では、肩関節の外転(腕を横に上げる)する際に、肩甲骨と上腕骨が1対2の割合で動くことを、「肩甲上腕リズム」と呼ばれます。

この「肩甲上腕リズム」について、「肩甲骨の適切な上方回旋」が得られないことで問題が起きるケースがほとんどです。

例えば、腕を真上に(180度)あげる時に、「肩甲骨が40度」しか上がらない場合、その代償で無理に「肩関節を140度」上げようとすると肩を痛めるリスクが高まりますし、腰を反ることで手を真上に上げようとする場合は腰を痛めるリスクが高まります。

・腕を上げる際には、肩甲骨の上方回旋という作用が大切

・適切な肩甲骨の上方回旋がなされないと、肩や腰を痛めるリスクが高まる

肩甲骨を上方回旋させる筋肉としては、僧帽筋上部繊維や前鋸筋という筋肉がありますが、こちらは「肩甲骨を挙上することで上方回旋」に寄与する筋肉です。

バレーボールのブロックは、肩の位置を耳に近づけるようにして腕を頭上に伸ばすため、肩甲骨も挙上し、僧帽筋上部の筋肉が働いています。

一方で、「肩甲骨の下制+上方回旋」に寄与する筋肉は、僧帽筋下部繊維です。

「肩甲骨を下げながら、腕を横から上げる」という動作は、スポーツ動作や日常生活ではあまりません。

「弓を引く」という動作であれば、引いている方の肩甲骨は下制気味にしつつ上方回旋しますので、僧帽筋の下部繊維の関与が強くなります。

ただ、このようなポーズは、動物の狩りをしていた時代ならいざ知らず、現代社会においてはなかなかとることはありません。

従って、現代人は「僧帽筋上部以上に、僧帽筋下部が活性化されていない」ケースが多いと言えます。

そのため、僧帽筋下部の繊維を活性化するエクササイズを実施することで、「肩甲上腕リズム」が整いやすくなります。

僧帽筋下部繊維は弱くなりやすいので、意識的に鍛えることで、肩甲骨の動きが良くなる

その最も適したエクササイズの一つが、今回ご紹介している「シェイブザヘッド」です。

エクササイズをする際のポイントを紹介します。

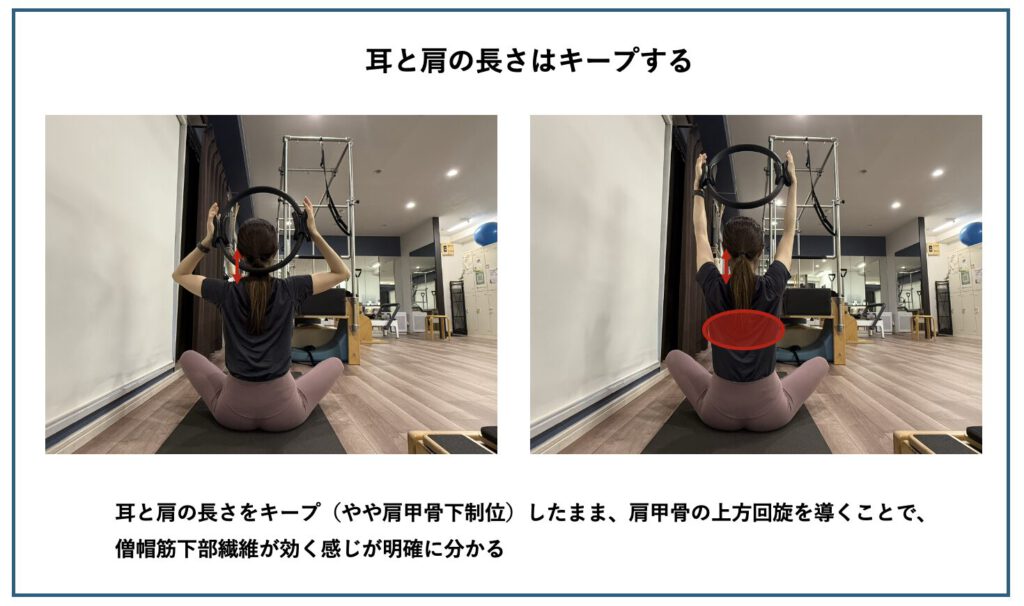

耳と肩の距離をキープすることで、肩甲骨が挙上せず上方回旋することで、僧帽筋の下部線維が適切に働きます。

しっかり効かせることができているため、りせインストラクターも、撮影の合間はこのような表情に。

また、左右の腕を比べると、やや右腕の肘が伸びきっていません。

いわゆる左右差で、「やや右腕の上腕二頭筋が左に比べると短縮している」という特徴があることがわかります。

ただし、「肘を伸ばし切ること」が目的のエクササイズではないため「肩甲骨の安定が保てている範囲内」での動きができており、適切に身体をコントロールできていことがわかります。

・耳と肩の距離をキープすることを最優先とする

・肘を伸ばし切ることを目的としない

おさらいですが、「肩甲骨が正しい位置にある状態で、できる限り肘を伸ばそうとする」ことで、僧帽筋下部繊維に正しく効かせることができます。

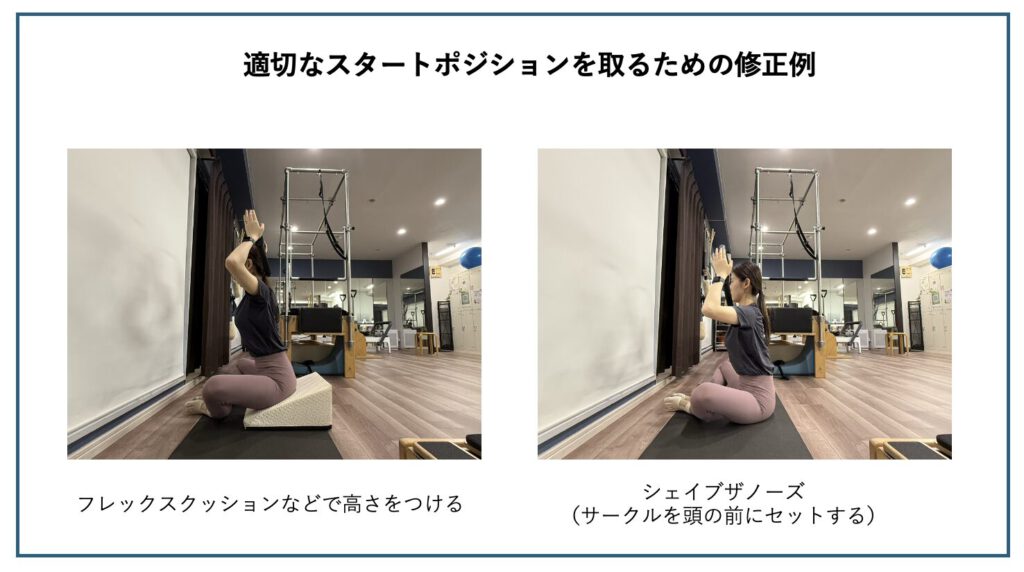

その他のアドバイスとしては、股関節周りが固い方は、クッションやバスタオルなどで高さをつけることで、体幹の一直線が保ちやすくなります。

肩幅が広かったり、肩周りが固いかたは、サークルを頭の後ろに持ってくるのが大変です。

そのため、サークルを顔の前に持ってきて、なるべく真上にあげるような感覚で取り組むといった修正方法があります。(通称:「シェイブザノーズ」)

また、肩甲骨を寄せすぎないように注意しましょう。

BBのピラティスセッションでは、「肩甲骨を寄せて」というキューイングはあまり多くありません。

肩甲骨を寄せながら腕を上げる動作をすると、肩甲骨の下方回旋筋である菱形筋が過度に働き、肩甲骨の上方回旋がうまくいかず「肩甲上腕リズム」が崩れやすくなります。

世間では、「肩甲骨を寄せることが良い動き」と考える傾向にありますが、実はそうでもありません。

エクササイズの注意点のところにも書きましたが、本エクササイズ中は、常に「わずかに肘が見えている位置をキープ」でマジックサークルを操作しましょう。

・肩甲骨は寄せすぎない

・常に両肘がギリギリ見えるように、マジックサークルを操作する

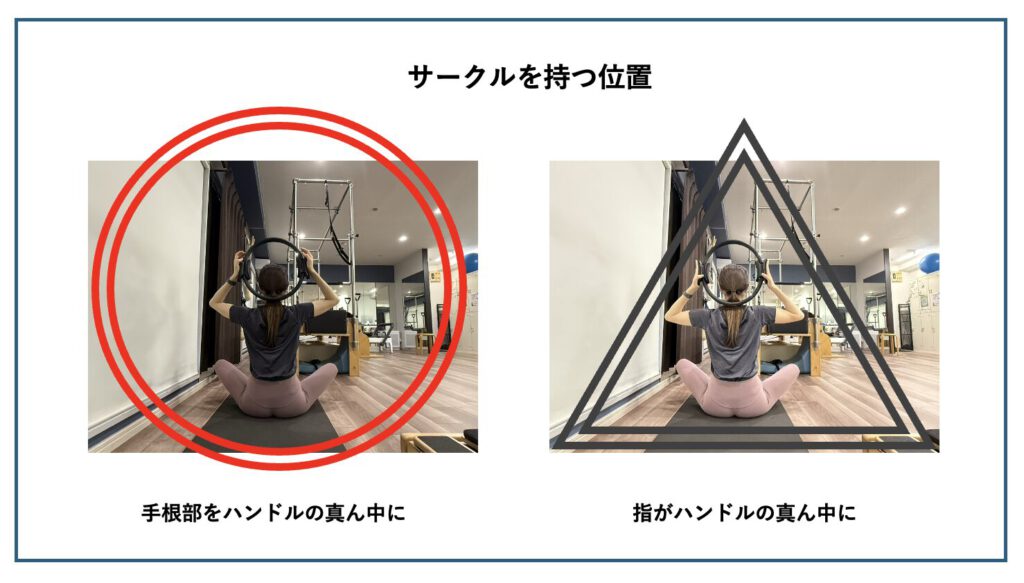

最後に、マジックサークルのハンドルを持つ位置について解説します。

レッスンをしていると、下の図の右側のように指の付け根や指先がハンドルの真ん中の位置に当てている人が多いです。

しかし、これだと指先が反ってしまい、体の末端に力が入った状態でサークルを操作することになり、肩甲骨が適切に働きにくくなります。

また、下図の三角の持ち方の方だと、親指がマジックサークルの内側に入っていると思いますが、肘を屈曲する筋肉も働きやすくなり、結果的に肘が伸びにくくなります。

一度、マジックサークルを「指で持つ」のと「手の付け根で持つ」のとを比較してみてください。後者の方が肘が伸びるのを実感できるはずです。

できれば手の付け根の部分、手の母指球と小指球の間がハンドルの真ん中に来るようにマジックサークルを持って、指の先端はリラックスしながら、マジックサークルを操作してみてください。

・マジックサークルを持つ位置に気をつける

・持つ位置は、手の付け根がハンドルの真ん中に来る位置に

このように、注意すべきポイントは、エクササイズ毎にたくさんあります。

上記の情報量は、ピラティス初心者の方には、多過ぎるかもしれません。

しかし、1年・2年とBBでピラティスを続けていくと、多くの情報量を浴びても動じないくらい、身体や動きに対する知識と経験が増えます。

また、当然ですが、ピラティスセッション中にこのような情報を一気にお伝えすることはありません。

ぜひ、このようなトピック記事で復習していきながら、頭と身体で少しずつ理解を深めていきましょう。

セッション中は、正しいムーブメントに近づけるようにインストラクターが動きを誘導、修正して、会員の皆様に違いを体感いただきます。

「シェイブザヘッド」のエクササイズ指導を初めて実施した場合、9割ほどの方は、「僧帽筋下部ってここなんですね!」と分かっていただけますが、1割くらいの方は「?」となります。

しかし、それでも良いのです。

1回で感覚が分かる方もいらっしゃれば、分からない方もいらっしゃいます。

上記のようなメカニズムを頭で理解し、ピラティスを続けていけば、遅くとも2回目、3回目くらいで効くようになります。

あた、下記の動画内でも解説されていますが、マジックサークルの直径は、ハンガーの横幅と同じくらい。

ご自宅用にマジックサークルを購入いただくのが理想ですが、「シェイブザヘッド」であれば、ハンガーでも再現が可能なエクササイズですので、お持ちでない方はハンガーで代用してみてください。

「シェイブザヘッド」のまとめ

・シェイブザヘッドは、肩甲上腕リズムを整える最適なエクササイズ

・耳と肩の距離をキープして、僧帽筋下部繊維を活性化させよう

・肘が常にギリギリ見える位置でサークルを上下させよう

・マジックサークルを持つ位置に注意しよう

上記の解説を読んだ上で、下記の動画をご覧ください。

おそらく、動画の理解の解像度が格段に上がるかと思います。

まだ解剖用語や上記の文章が難しい方は、エクササイズ説明と緑色に囲まれたまとめの文章を中心に読んでいただき、少しずつ理解を深めていただければ幸いです。

ここまで長々とお読みいただき、ありがとうございました。

ここまで読むのに肩が凝ってしまった方もいらっしゃると思います。

そんな時はマジックサークルやご自宅にあるハンガーで「シェイブザヘッド」をして、僧帽筋の下部を活性化させましょう!

ピラティススタジオBB

関連記事

【解説】肩こりと僧帽筋上部のストレッチ

※シェイブザヘッドの前に取り組むと良い、「僧帽筋上部のストレッチ」を紹介しています