今回は、ショート動画で紹介した「僧帽筋上部のストレッチ」について紹介します。

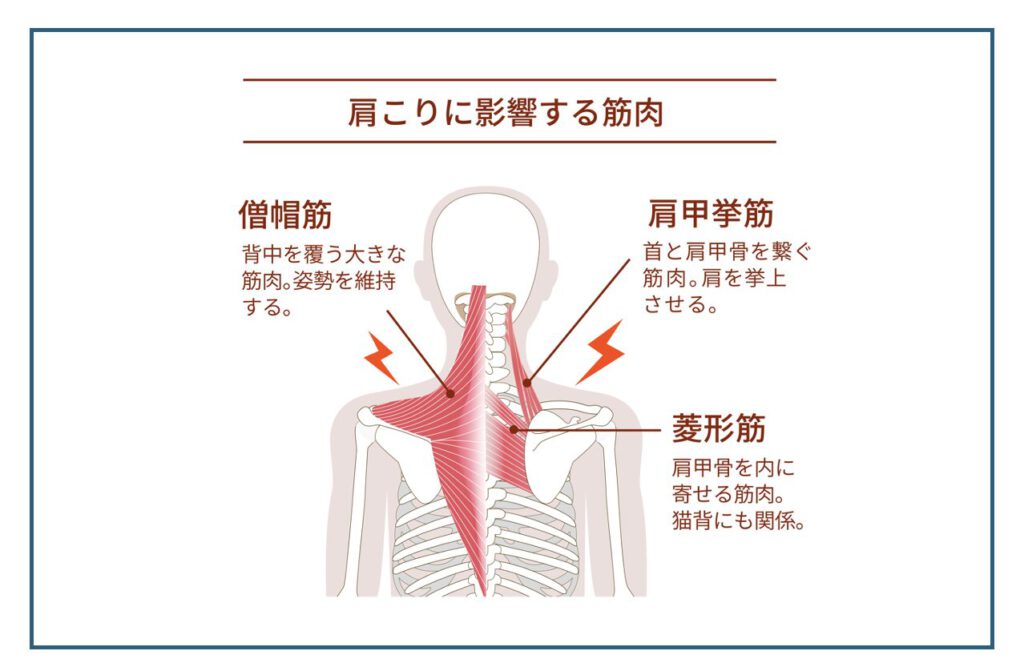

その前に、下記の図にあるように、僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋などが肩こりに影響する筋肉です。

その他、首こりであれば、首周りの筋肉が関連することもあります。(根本原因が肩や首ではないこともありますが、今回の記事では触れません)

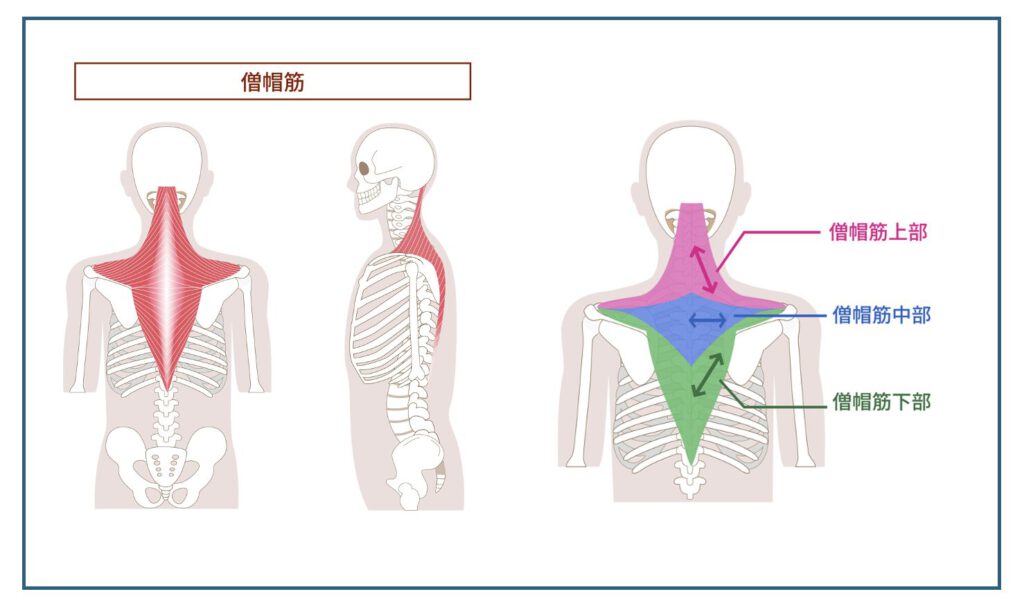

「僧帽筋」の名前の由来ですが、カトリック教のフランシスコ会に属する「カプチン修道会」の修道士(僧)が着用するフード(帽)の形に似ていることから名付けられました。

フードを脱いで後ろに降ろしている形が、驚くべきほど僧帽筋の場所と一致しています。

英語は「台形(=trapezoid)」にちなんで”Trapezius”と名付けられていますが、和名で「僧帽」と名付けたネーミングセンスや恐るべしです。

その僧帽筋ですが、大きく上部・中部・下部に分けられ、筋繊維の方向も変わり、多少役割が変わります。

このまま僧帽筋のマニアック講座にいきたいところですが、こちらのページはインストラクターの方ばかりが読んでいらっしゃるわけではありません。

そのため、今回の記事は少し簡単に書かせていただきます。(別の機会にトレーナーやインストラクター向けの記事を書くと思います)

僧帽筋上部は、正しい姿勢でいる限りは、通常時(安静時)は緊張していない筋肉です。

しかし、猫背が原因で頭の位置が前にある場合、この僧帽筋上部は常に「緊張状態」となります。

もちろん、長時間スマホやパソコン作業も、頭の位置が前にくるため、僧帽筋上部の「筋疲労」に繋がります。

このような緊張状態や筋疲労は、肩こりの原因になり得ます。

そこで、今回の動画で紹介させていただいたのが、「僧帽筋上部のストレッチ」です。

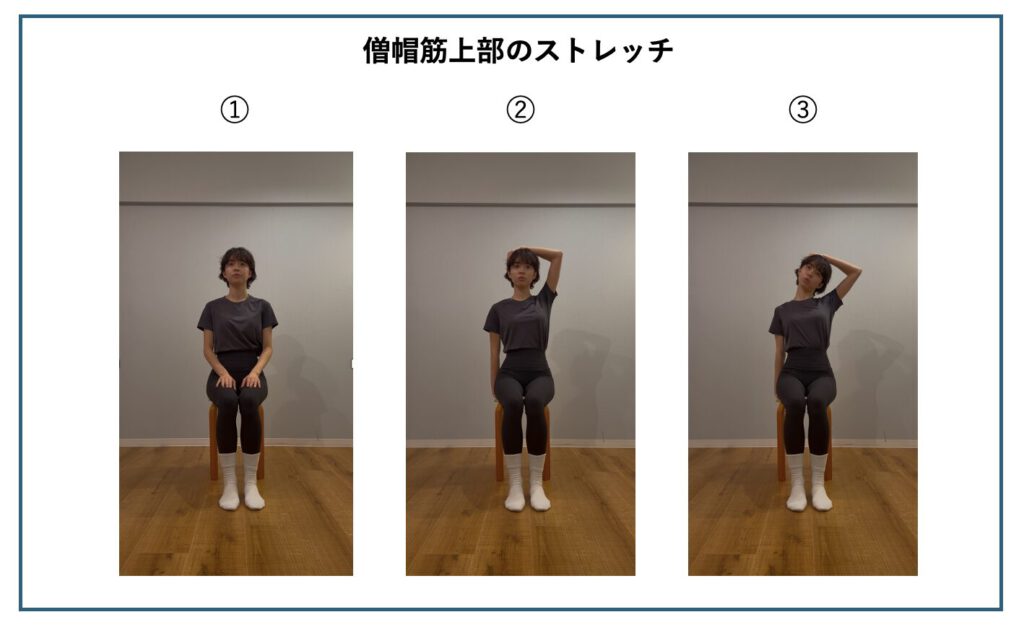

手順ですが、

- まずは椅子に座ります。

- 手の甲が上になるように、右手をお尻の下にしき、左手は頭上を越え、右耳あたりに手を添えます。

- 右手を椅子の方押しつつ、手の力も借りつつ、優しく左側に首を傾け僧帽筋の伸び感を感じます。このまま15−20秒間、ゆっくりとした呼吸を続けながらストレッチを続けます。

- 終わったら、同じ手順で反対側の僧帽筋上部ストレッチを実施します

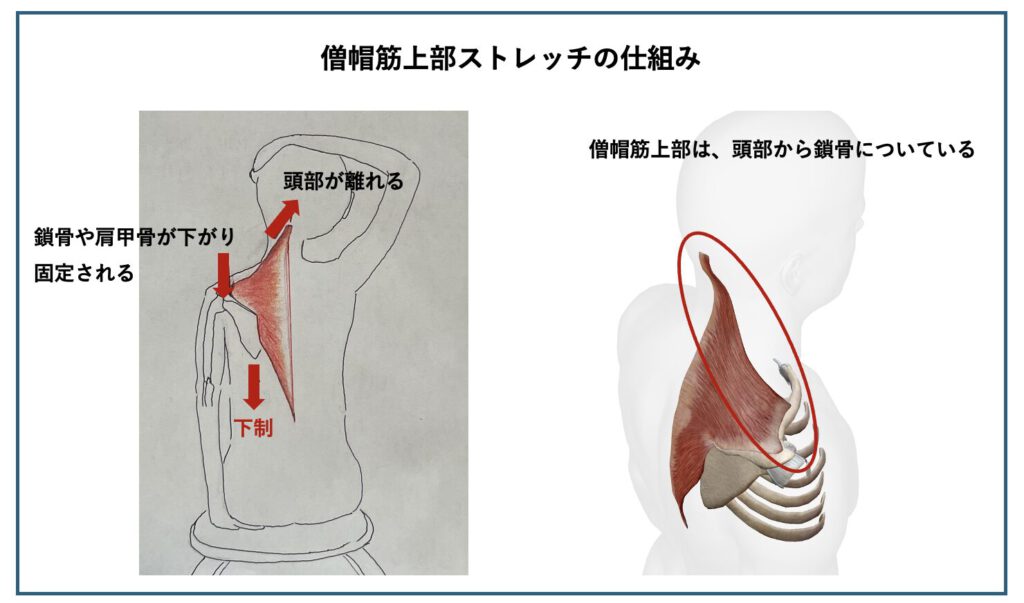

このストレッチのポイントは、「首を傾ける前に、お尻の下の手を椅子側に押すこと」です。そうすることで、肩甲骨は「下制」され、鎖骨や肩甲骨も「下制」し、固定されます。

鎖骨・肩甲骨が下制し固定された状態で首を傾けることで、頭部が離れ、それにより「僧帽筋上部」がストレッチされます。

首周りの筋肉も伸ばされるため、優しく伸ばし、気持ちの良いところで止めるのがポイントです。

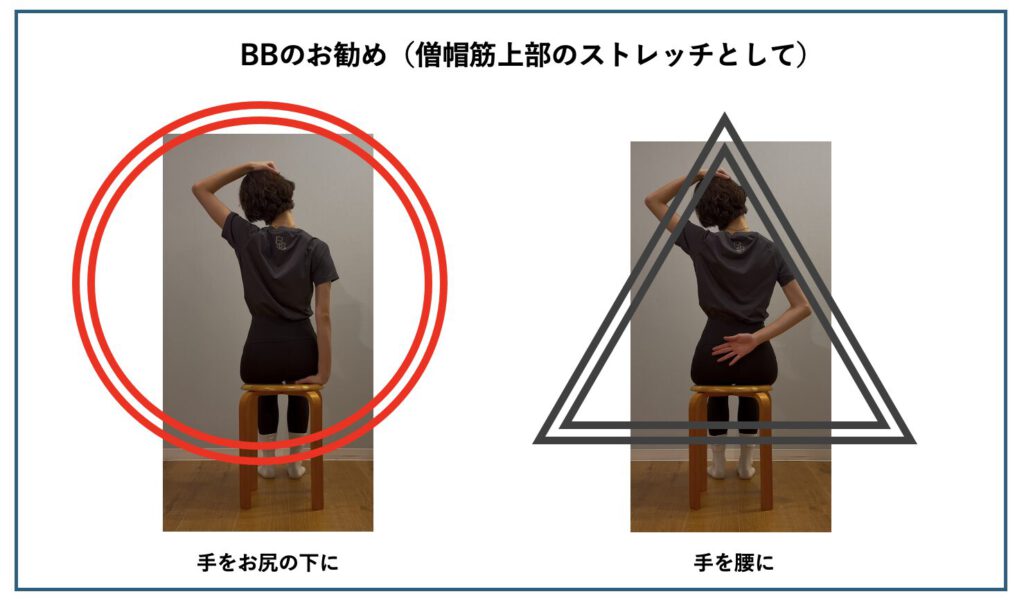

たまに、僧帽筋上部ストレッチのやり方で、「片手を腰の位置に」という紹介をしているケースがあります。

こちらのやり方でも、僧帽筋ストレッチの要素はありますが、例えば「上腕二頭筋や小胸筋の短縮が強かったり、胸周りを鍛えていて大胸筋が発達していると、肩甲骨が前傾方向に引っ張られ、それに伴い肩甲骨、そして鎖骨が挙上しやすくなります。(←ここの文章はピラティスインストラクター向けです)

肩甲骨や鎖骨が挙上すると、固定力が弱まるため、「僧帽筋上部のストレッチ」がうまくできない場合があります。

それでも、胸鎖乳突筋や斜角筋のような首周りが伸びるため、「手を腰に当てて…」というストレッチもバリエーションとして実施するのは良いと思います。

ただし、「手をお尻の下に置き」の方がよりお勧めです。

また、「片腕を後ろに回した時に、反対の手で手首を掴み、腕を下方向に引っ張りながら首を横に傾ける」というやり方でも、僧帽筋上部のストレッチはうまくいきます。

ここまで、さまざまな観点で記述しましたが、このような考えを11秒の動画にまとめています。

また、このようなストレッチ後に「シェイブ・ザ・ヘッド」というピラティス・エクササイズを実施すると、僧帽筋上部も含む、僧帽筋全体が活性化し、より肩こり予防や改善に繋がっていきます。

ピラティス・リングがご自宅にない場合は、ハンガーなどで代用できるエクササイズも、マットピラティス動画の中で紹介しています。

ぜひ、「僧帽筋上部ストレッチの動画」とともに「シェイブ・ザ・ヘッド」の動画も参考にしていただき、ご自宅での肩こり解消にお役立てください。

ピラティススタジオBB

※本記事は、田町スタジオ・恵比寿スタジオの黒子MGRの知見が原案となり記事化しました。

関連記事

【解説】美脚のためのホームピラティス

※美脚系のマットピラティス動画の解説をしています